2009年10月31日

感性が磨かれる贅沢な空間

先日、お邪魔した山口遼先生のご自宅

で有意義な時間を過ごさせていただいた

事は先日のブログでお伝えしましたが、

今日になって先生のオフィスにあった

ガンダーラのアンティーク像の顔が浮か

んでは消え、また浮かんでは。。。

仏像を彫った人の気合い、この仏像を

信仰の対象とした大勢の人たちの顔。。

パチパチと薪がはじける音とガンダーラ

の仏像に囲まれて過ごした時間は何か

自分の中に眠っているモノが目を覚まし

たように感じました。

写真は、薪をくべる山口先生です。

で有意義な時間を過ごさせていただいた

事は先日のブログでお伝えしましたが、

今日になって先生のオフィスにあった

ガンダーラのアンティーク像の顔が浮か

んでは消え、また浮かんでは。。。

仏像を彫った人の気合い、この仏像を

信仰の対象とした大勢の人たちの顔。。

パチパチと薪がはじける音とガンダーラ

の仏像に囲まれて過ごした時間は何か

自分の中に眠っているモノが目を覚まし

たように感じました。

写真は、薪をくべる山口先生です。

2009年10月31日

土面を見ていると

写真は、岡山県立博物館で見た

縄文時代晩期の土面の写真です。

岩手県大東町大原で出土した土面

を見ていると、顔に入れ墨をして

いる様です。この時代は、世界中

で自らの身体に入れ墨をして飾っ

ていたようです。

これについては、日本装身具史

(美術出版社露木宏著)によると

(引用ここから)

世界の原始社会では、男も女も

直接入れ墨をして実を飾るほか

様々な装身具で実を飾っていた。

縄文時代でもそれは同様で、土、

石、骨角牙、貝、木といった素材

で独特な髪飾り、耳飾り、ネック

レス、ペンダント、ブレスレッド

等を製作し、実を飾っていた。

しかし、それは、現代的な単なる

おしゃれではなく、勇者の象徴、

権威の象徴、呪術的な意味合い、

同族の証など、極めて社会的な

意味合いの強い道具として発達した。

(引用ここまで)

と記されてます。

入れ墨とジュエリーは同じぐらい

古いものであるとすれば、その当時

の縄文人がどの様な気持ちで身を

飾ったのか。。という部分では社会的

な側面があったようです。

ミャンマーでは、今でも顔に入れ墨

をする部族がチン州にいると聞いた

ことがありますが、何しろ女性だけ

だそうです。他の部族にさらわれない

ように顔に入れ墨をしていたそうです。

これも身を守ることと、相手を威嚇

することと考えた方がよいのでしょう。

身を飾ることの起源は、とても古く

大切にされてきたのです。

その時、その時の人の感情を表すもの

として見ると、ジュエリーが存在する

意味が何となくわかります。

写真の土面。。この入れ墨をした人は

最近、凄い入れ墨を顔にしているボクサー

「マイク タイソン」と同じ気持ち

だった?

縄文時代晩期の土面の写真です。

岩手県大東町大原で出土した土面

を見ていると、顔に入れ墨をして

いる様です。この時代は、世界中

で自らの身体に入れ墨をして飾っ

ていたようです。

これについては、日本装身具史

(美術出版社露木宏著)によると

(引用ここから)

世界の原始社会では、男も女も

直接入れ墨をして実を飾るほか

様々な装身具で実を飾っていた。

縄文時代でもそれは同様で、土、

石、骨角牙、貝、木といった素材

で独特な髪飾り、耳飾り、ネック

レス、ペンダント、ブレスレッド

等を製作し、実を飾っていた。

しかし、それは、現代的な単なる

おしゃれではなく、勇者の象徴、

権威の象徴、呪術的な意味合い、

同族の証など、極めて社会的な

意味合いの強い道具として発達した。

(引用ここまで)

と記されてます。

入れ墨とジュエリーは同じぐらい

古いものであるとすれば、その当時

の縄文人がどの様な気持ちで身を

飾ったのか。。という部分では社会的

な側面があったようです。

ミャンマーでは、今でも顔に入れ墨

をする部族がチン州にいると聞いた

ことがありますが、何しろ女性だけ

だそうです。他の部族にさらわれない

ように顔に入れ墨をしていたそうです。

これも身を守ることと、相手を威嚇

することと考えた方がよいのでしょう。

身を飾ることの起源は、とても古く

大切にされてきたのです。

その時、その時の人の感情を表すもの

として見ると、ジュエリーが存在する

意味が何となくわかります。

写真の土面。。この入れ墨をした人は

最近、凄い入れ墨を顔にしているボクサー

「マイク タイソン」と同じ気持ち

だった?

2009年10月30日

茶の湯デザイン おすすめの一冊

茶の湯デザインという本をいただきました。

Pen Books(阪急コミュニケーションズ出版)

芳心会を主宰される木村宗慎先生監修の本で

すが、その「はじめに」にデザインについて

とても興味深い部分がありますので、

詳細させていただきたいと思います。

引用ここから)

そもそも「デザイン」という言葉の語源

をご存じだろうか?

「ディ.サイン(de-sign)」署名が

無い―つまり、どこの誰かがつくった

かわからないが、誰もが知っている―

そのような造形を、はたまた状況を

しめしたものだ。現在、我々の生活

を彩るモダンなプロダクトのみが

「デザイン」ではない。(引用ここまで)

とユニバーサルデザインの解説から

始まるこの本は、文字通り日本が誇る

デザインのオンパレード。。

是非、手に取って見て下さい。

おすすめです。

Pen Books(阪急コミュニケーションズ出版)

芳心会を主宰される木村宗慎先生監修の本で

すが、その「はじめに」にデザインについて

とても興味深い部分がありますので、

詳細させていただきたいと思います。

引用ここから)

そもそも「デザイン」という言葉の語源

をご存じだろうか?

「ディ.サイン(de-sign)」署名が

無い―つまり、どこの誰かがつくった

かわからないが、誰もが知っている―

そのような造形を、はたまた状況を

しめしたものだ。現在、我々の生活

を彩るモダンなプロダクトのみが

「デザイン」ではない。(引用ここまで)

とユニバーサルデザインの解説から

始まるこの本は、文字通り日本が誇る

デザインのオンパレード。。

是非、手に取って見て下さい。

おすすめです。

2009年10月30日

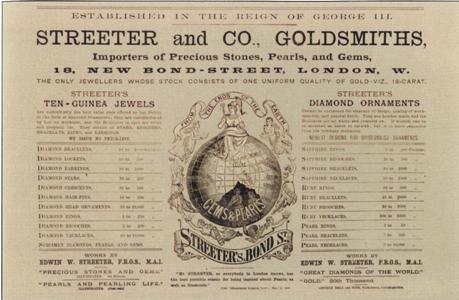

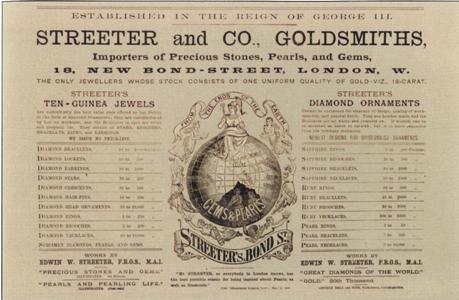

ルビーの鉱物名 「コランダム」の語源から

語源の話ですが、ルビーの語源は

旧ラテン語の「ルビウス」「ルビヌス」

→「ルバー」ですが、ルビーそして

サファイアの鉱物名コランダムについて

の語源はどうなっているのでしょうか?

米国宝石協会(AGTA)の役員を歴任

されたRICHARD HUGHES氏の著書による

とヒンズー教の「KURAND」

(イギリスのストリーターズの説)

もしくは、タガログ語の「KURUVINDA」

だろう。。と記されています。

ルビー、サファイアの語源は、ラテン語

ギリシャ語、鉱物の名前はアジアのインド

近辺であったことを考えると、昔から

宝石質のコランダムが採掘されたのは

アジアであり、ヨーロッパからルビー、

サファイアを探しに来ていたことを

うかがい知ることができます。

旧ラテン語の「ルビウス」「ルビヌス」

→「ルバー」ですが、ルビーそして

サファイアの鉱物名コランダムについて

の語源はどうなっているのでしょうか?

米国宝石協会(AGTA)の役員を歴任

されたRICHARD HUGHES氏の著書による

とヒンズー教の「KURAND」

(イギリスのストリーターズの説)

もしくは、タガログ語の「KURUVINDA」

だろう。。と記されています。

ルビー、サファイアの語源は、ラテン語

ギリシャ語、鉱物の名前はアジアのインド

近辺であったことを考えると、昔から

宝石質のコランダムが採掘されたのは

アジアであり、ヨーロッパからルビー、

サファイアを探しに来ていたことを

うかがい知ることができます。

2009年10月29日

ヨーロッパ宝飾芸術の著者 山口先生のご自宅で。。。

昨夜は、日本における西洋宝飾

文化史研究の第一人者山口遼先生。

すぐわかるヨーロッパの宝飾芸術

(東京芸術)の著者であり、

元ミキモトの常務を歴任されてい

ました。

今回は、ジュエリーネモトの

根本社長の大胆な発想で、横須賀

の佐々木社長と同年代ジュエラー、

そして同年代の日本ゴールドチェーン

の渡辺さんで、厚かましくもご自宅

までお邪魔してお話しを聞いて

みようという事になりました。

心に残る話は山ほどあるのですが、

ひとつとても強く印象に残ったのは、

イギリスのロイヤルファミリーの

歴代のティアラの枠が今も飾られて

いるということです。宝石を外して

枠を残しているのですが、ロイヤル

ファミリーとて宝石を自由に集めら

れずに、先代のティアラから宝石を

はずして使いまわしていた。。

その希少な宝石を今の私たちは大切

にしているのか?

ひょっとすると人工的にできるもの

と混同してしまい、本当の宝物を

粗末にしていないだろうか?

と強く感じました。

素晴らしい学びの機会をいただいた

ことに感謝するばかりです。

そして、ご案内いただいた山本さま、

豪快な企画を思いついた根本社長、

ありがとうございました。

文化史研究の第一人者山口遼先生。

すぐわかるヨーロッパの宝飾芸術

(東京芸術)の著者であり、

元ミキモトの常務を歴任されてい

ました。

今回は、ジュエリーネモトの

根本社長の大胆な発想で、横須賀

の佐々木社長と同年代ジュエラー、

そして同年代の日本ゴールドチェーン

の渡辺さんで、厚かましくもご自宅

までお邪魔してお話しを聞いて

みようという事になりました。

心に残る話は山ほどあるのですが、

ひとつとても強く印象に残ったのは、

イギリスのロイヤルファミリーの

歴代のティアラの枠が今も飾られて

いるということです。宝石を外して

枠を残しているのですが、ロイヤル

ファミリーとて宝石を自由に集めら

れずに、先代のティアラから宝石を

はずして使いまわしていた。。

その希少な宝石を今の私たちは大切

にしているのか?

ひょっとすると人工的にできるもの

と混同してしまい、本当の宝物を

粗末にしていないだろうか?

と強く感じました。

素晴らしい学びの機会をいただいた

ことに感謝するばかりです。

そして、ご案内いただいた山本さま、

豪快な企画を思いついた根本社長、

ありがとうございました。

2009年10月29日

群馬県ハーティーハート イトイ本店でモリスブライダルを

とても希少なルビーは、ふつうの

お店ではなかなか見ることが

できません。

群馬県では、太田市にある

「ハーティーハート」イトイさん

でご覧いただけます。

モリスブライダルもご覧いただけ

ます。

写真は、その本店のすてきな

ジュエラー三人娘です。

とても気さくなのに、宝石ジュエリー

の知識の幅、深さには驚きます。

宝石ジュエリーは誰から買うのか?

がとても大切だといわれています。

群馬のイトイさんは、社員さんが

熱心に勉強会を開き、研究されて

いることで有名ですが、そういう

お店でジュエリーに出会えた方は

ラッキーだと思います。

ルビー色のジャケットが似合う高野店長、

ニコッと優しい糸井さん、ピースサインの

大森さん。。ルビーの事をよくご存じです。

お店ではなかなか見ることが

できません。

群馬県では、太田市にある

「ハーティーハート」イトイさん

でご覧いただけます。

モリスブライダルもご覧いただけ

ます。

写真は、その本店のすてきな

ジュエラー三人娘です。

とても気さくなのに、宝石ジュエリー

の知識の幅、深さには驚きます。

宝石ジュエリーは誰から買うのか?

がとても大切だといわれています。

群馬のイトイさんは、社員さんが

熱心に勉強会を開き、研究されて

いることで有名ですが、そういう

お店でジュエリーに出会えた方は

ラッキーだと思います。

ルビー色のジャケットが似合う高野店長、

ニコッと優しい糸井さん、ピースサインの

大森さん。。ルビーの事をよくご存じです。

2009年10月28日

茶道の先生より頂く気づき

「Pen」という雑誌をご存知でしょうか?

教養が深まるとてもいい雑誌なのですが、

茶道の話になると空間、茶器、御菓子等

多岐にわたり解説されている「芳心会」

の木村先生とご一緒する時間があり、

いつもの様に私にとってとても重要な

気づきを頂きました。

「使う方に響くかどうか」です。

~道になって熟成されている世界では

当たり前なのかもしれませんが、

まだ歴史の浅い日本の近代ジュエリー

の世界では、つくりたいものを作り

見せたいものを見せているだけ。。。

かも知れません。

ジュエリーが装身具である以上、

お召しになられた方と一体になり

輝かないとイケません。

技術的な改良も大切ですが、作る

側の独りよがりなアイデアの域では

響かないのでしょう。それ

以上に大切なのは見えないところ

にある世界観だと思います。

先生のお話が大好きなのは、

インパクトのある世界観の話です。

日本のデザイン(形だけの話ではなくて)

の奥深さ。。ワクワクしてきます。

感謝するばかり。

教養が深まるとてもいい雑誌なのですが、

茶道の話になると空間、茶器、御菓子等

多岐にわたり解説されている「芳心会」

の木村先生とご一緒する時間があり、

いつもの様に私にとってとても重要な

気づきを頂きました。

「使う方に響くかどうか」です。

~道になって熟成されている世界では

当たり前なのかもしれませんが、

まだ歴史の浅い日本の近代ジュエリー

の世界では、つくりたいものを作り

見せたいものを見せているだけ。。。

かも知れません。

ジュエリーが装身具である以上、

お召しになられた方と一体になり

輝かないとイケません。

技術的な改良も大切ですが、作る

側の独りよがりなアイデアの域では

響かないのでしょう。それ

以上に大切なのは見えないところ

にある世界観だと思います。

先生のお話が大好きなのは、

インパクトのある世界観の話です。

日本のデザイン(形だけの話ではなくて)

の奥深さ。。ワクワクしてきます。

感謝するばかり。

2009年10月27日

結婚式は、ふたりのお披露目。。。

モリスブライダルは、婚約指輪であり、

結婚指輪ですので、よく結婚観につい

て社員でミーティングをします。

モリスが考える結婚はどういうものか?

それがデザインとなって表現されるの

で真剣です。

私たちは、結婚はふたりの長い旅だと

思います。

結婚式は、ふたりのため、というよりも

これまで育てていただいた方々への

お披露目であり、ふたりの結婚は式の後、

新婚旅行から帰ってきてからがスタート

です。

婚活もウキウキして楽しそうですが、

結婚生活もウキウキして楽しいものです。

結婚生活が楽しくなる方法は、

また今度。。。

モリスブライダルをつけると結婚生活が

ウキウキ楽しくなるのは間違いなし。

ルビー色は楽しい色ですから。。。

結婚指輪ですので、よく結婚観につい

て社員でミーティングをします。

モリスが考える結婚はどういうものか?

それがデザインとなって表現されるの

で真剣です。

私たちは、結婚はふたりの長い旅だと

思います。

結婚式は、ふたりのため、というよりも

これまで育てていただいた方々への

お披露目であり、ふたりの結婚は式の後、

新婚旅行から帰ってきてからがスタート

です。

婚活もウキウキして楽しそうですが、

結婚生活もウキウキして楽しいものです。

結婚生活が楽しくなる方法は、

また今度。。。

モリスブライダルをつけると結婚生活が

ウキウキ楽しくなるのは間違いなし。

ルビー色は楽しい色ですから。。。

2009年10月26日

ルビーの採掘権を取った英国ストリーターズが没落したのは

英国ボンドストリートといえば今でも、

ジュエリーなどの宝飾品で有名な通り。

そこにあった「ストリーターズ」は、

ビルマ(現ミャンマー)に初めてルビー

を採掘する会社をつくったことで知られ

ています。1888年のことです。

フランスと採掘権を取り合いして

イギリスが採掘権獲得合戦は制したので

すが、その後フランスのベルヌイ博士に

よる1908年の人工合成ルビーの販売で

採掘会社が破産したのは皮肉な話です。

何しろ、人工合成ルビーは、その見た目

の美しさから最初はビルマ産の天然

ルビーよりも高値で取引されました。

わずか数十年で人工合成ルビーは希少性

が低下することがわかりましたが。。。

最近の加熱処理も技術が向上し希少性が

下がってきているので注意して見ておく

必要がありそうです。

ジュエリーなどの宝飾品で有名な通り。

そこにあった「ストリーターズ」は、

ビルマ(現ミャンマー)に初めてルビー

を採掘する会社をつくったことで知られ

ています。1888年のことです。

フランスと採掘権を取り合いして

イギリスが採掘権獲得合戦は制したので

すが、その後フランスのベルヌイ博士に

よる1908年の人工合成ルビーの販売で

採掘会社が破産したのは皮肉な話です。

何しろ、人工合成ルビーは、その見た目

の美しさから最初はビルマ産の天然

ルビーよりも高値で取引されました。

わずか数十年で人工合成ルビーは希少性

が低下することがわかりましたが。。。

最近の加熱処理も技術が向上し希少性が

下がってきているので注意して見ておく

必要がありそうです。

2009年10月26日

ルビー以外の京都三条のおすすめ

京都三条通にある京都文化博物館の

横にある「Soboro」という

ホットドッグ屋さん。

とにかく美味しいのです。

おすすめは「オリジナル」です。

お値段は少しだけ高めですが、

それだけの価値は絶対にあります。

アメリカ人を連れて行っても

「Very Good!」と大満足でした。

オーナーの「あきら」さんが、

ニコニコと出迎えてくれると思います。

横にある「Soboro」という

ホットドッグ屋さん。

とにかく美味しいのです。

おすすめは「オリジナル」です。

お値段は少しだけ高めですが、

それだけの価値は絶対にあります。

アメリカ人を連れて行っても

「Very Good!」と大満足でした。

オーナーの「あきら」さんが、

ニコニコと出迎えてくれると思います。

2009年10月26日

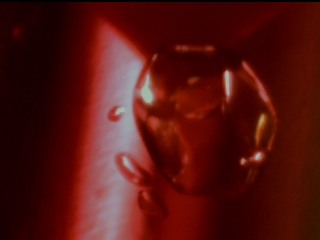

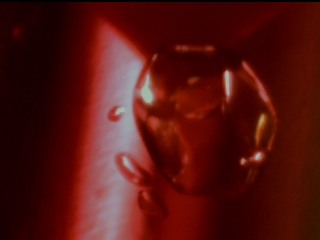

ルビーの中のピノキオ

ルビーの中を覗いたら。。。

ピノキオがおりました。

ルビーのインクルージョンは

不思議なモノで、同じものを

同じように探し、見つけても

二度と同じように感じること

はありません。

ひょっとしたら、人と人も同じ

ように、同じ人とあっていると

思いこんでいるだけで、41歳と

3か月と23日、5時間55分生きた

私と、今日色々な経験をした

明日の私は違うかも知れません。

違った感じ方をするかも。。。

そう考えると、感じたら行動

することは大切だなと思います。

ピノキオ君に感謝です。

ピノキオがおりました。

ルビーのインクルージョンは

不思議なモノで、同じものを

同じように探し、見つけても

二度と同じように感じること

はありません。

ひょっとしたら、人と人も同じ

ように、同じ人とあっていると

思いこんでいるだけで、41歳と

3か月と23日、5時間55分生きた

私と、今日色々な経験をした

明日の私は違うかも知れません。

違った感じ方をするかも。。。

そう考えると、感じたら行動

することは大切だなと思います。

ピノキオ君に感謝です。

2009年10月25日

ルビー色の石室は何のため?

JBSの加藤さんより興味深い記事がありました!と

リンクをお知らせいただきました。

何でも、古代人が、水銀朱(ルビー色)にこだわっていた。

という記事でした。

ご紹介差し上げます。

(10月22日産経新聞より引用)

石室の大量の水銀朱は権力の象徴 桜井茶臼山古墳で確認

初期大和政権の大王クラスの墓とされる前方後円墳、奈良県桜井市の桜井茶臼山古墳(全長約200メートル、3世紀末-4世紀初め)で、被葬者を納めた竪穴式石室の全面が大量の水銀朱で赤く塗られていることが分かり、県立橿原考古学研究所が22日、発表した。水銀朱の総重量は約200キロと推定され、国内の古墳で確認された量としては最多。

水銀朱は当時、不老不死の薬ともされており、研究所は「貴重な水銀朱を大量に使って、権力の大きさを示したのでは」としている。

竪穴式石室は長さ6・75メートル、幅約1・2メートル、高さ約1・6メートルと判明。内部には、木棺(長さ4・9メートル、幅75センチ)の底板がほぼ当時の状態で残っていた。石室の壁は、一辺50~60センチ大の板状の石材数千枚を積み上げて構築。石材のほぼ全面に水銀朱が塗られていた。水銀朱は、大和(奈良県)で多産した辰砂(しんしゃ)という硫化水銀の鉱物を粉状にすりつぶして水に溶かしたのち、石材に塗ったとみられる。

国内の古墳で使われた水銀朱はこれまで、大和天神山古墳(奈良県天理市)で確認された42キロが最多とされていた。

桜井茶臼山古墳は昭和24~25年に発掘調査されているが、研究所が石室構造などの解明を目指し再調査していた。

現地見学会は29~31日の連日午前10時~午後3時に行われる。

古代の人々はなぜ「赤」にこだわったのか。「死者の魂をよみがえらせる」「権力の象徴だった」-。研究者たちは、王者の眠る神聖な空間にさまざまな思いをはせた。

桜井茶臼山古墳が築かれた時代に中国で流行した神仙思想についての解説書「抱朴子(ほうぼくし)」(317年成立)には、「丹」(=水銀朱)について「飲めば不老不死の仙人になれる」と記されている。

森浩一・同志社大名誉教授(考古学)は「純度の高い水銀朱が使われており、不老不死を強く願った被葬者の姿がうかがえる」と指摘。河上邦彦・神戸山手大教授(考古学)も「血の色を思わせる水銀朱によって、死者の再生を願ったのではないか」と推測した。

一方「抱朴子」には「仙薬(仙人になるための薬)のうち、最上のものは丹砂(=水銀朱)。次は黄金」と記載。和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)は「金よりも貴重とされた水銀朱が、200キロも使われていたとは」と驚く。

和田教授によると、水銀朱の産地候補の一つは奈良県宇陀市付近。この一帯は、昭和後期まで水銀を採掘する鉱山が点在した国内有数の辰砂の産地で、桜井茶臼山古墳やこれまで最多の出土量とされていた大和天神山古墳とも近く、和田教授は「大和政権の成立を考える上で水銀朱は重要な要素になるだろう」と話した。

(引用ここまで)

赤がこれほどまでに重要視されていたのですね。

なぜ神社仏閣も赤系が多いのか何となくわかりました。

リンクをお知らせいただきました。

何でも、古代人が、水銀朱(ルビー色)にこだわっていた。

という記事でした。

ご紹介差し上げます。

(10月22日産経新聞より引用)

石室の大量の水銀朱は権力の象徴 桜井茶臼山古墳で確認

初期大和政権の大王クラスの墓とされる前方後円墳、奈良県桜井市の桜井茶臼山古墳(全長約200メートル、3世紀末-4世紀初め)で、被葬者を納めた竪穴式石室の全面が大量の水銀朱で赤く塗られていることが分かり、県立橿原考古学研究所が22日、発表した。水銀朱の総重量は約200キロと推定され、国内の古墳で確認された量としては最多。

水銀朱は当時、不老不死の薬ともされており、研究所は「貴重な水銀朱を大量に使って、権力の大きさを示したのでは」としている。

竪穴式石室は長さ6・75メートル、幅約1・2メートル、高さ約1・6メートルと判明。内部には、木棺(長さ4・9メートル、幅75センチ)の底板がほぼ当時の状態で残っていた。石室の壁は、一辺50~60センチ大の板状の石材数千枚を積み上げて構築。石材のほぼ全面に水銀朱が塗られていた。水銀朱は、大和(奈良県)で多産した辰砂(しんしゃ)という硫化水銀の鉱物を粉状にすりつぶして水に溶かしたのち、石材に塗ったとみられる。

国内の古墳で使われた水銀朱はこれまで、大和天神山古墳(奈良県天理市)で確認された42キロが最多とされていた。

桜井茶臼山古墳は昭和24~25年に発掘調査されているが、研究所が石室構造などの解明を目指し再調査していた。

現地見学会は29~31日の連日午前10時~午後3時に行われる。

古代の人々はなぜ「赤」にこだわったのか。「死者の魂をよみがえらせる」「権力の象徴だった」-。研究者たちは、王者の眠る神聖な空間にさまざまな思いをはせた。

桜井茶臼山古墳が築かれた時代に中国で流行した神仙思想についての解説書「抱朴子(ほうぼくし)」(317年成立)には、「丹」(=水銀朱)について「飲めば不老不死の仙人になれる」と記されている。

森浩一・同志社大名誉教授(考古学)は「純度の高い水銀朱が使われており、不老不死を強く願った被葬者の姿がうかがえる」と指摘。河上邦彦・神戸山手大教授(考古学)も「血の色を思わせる水銀朱によって、死者の再生を願ったのではないか」と推測した。

一方「抱朴子」には「仙薬(仙人になるための薬)のうち、最上のものは丹砂(=水銀朱)。次は黄金」と記載。和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)は「金よりも貴重とされた水銀朱が、200キロも使われていたとは」と驚く。

和田教授によると、水銀朱の産地候補の一つは奈良県宇陀市付近。この一帯は、昭和後期まで水銀を採掘する鉱山が点在した国内有数の辰砂の産地で、桜井茶臼山古墳やこれまで最多の出土量とされていた大和天神山古墳とも近く、和田教授は「大和政権の成立を考える上で水銀朱は重要な要素になるだろう」と話した。

(引用ここまで)

赤がこれほどまでに重要視されていたのですね。

なぜ神社仏閣も赤系が多いのか何となくわかりました。

2009年10月25日

火焔土器に感じる人の感性

日本のジュエリーの歴史について

日本の古代を見てみようと火焔土器

を岡山県立博物館で開催されている

「Object of soil and fire」

「土と火のオブジェ」

を見てきて感じました。

この時代は、まだ農耕、稲作が

伝わる前で、狩猟、採取をして

いた頃なので、縄文人の生活は、

耕して、種をまいて、育てて、

収穫して。。という計画性が

なく、自然の恵みを拾って食べ、

獲物を探した時代です。

自分たちの命は自然に

大きく影響されていることを

自覚していたのでしょう。

明日は、食べ物が無くなるかも

知れないという不安と今日は

食べられたという安堵感の中で

生活をしていたはずです。

田んぼ(保険のようなもの)が

無いわけですから。。。

だから「祈った」と思うのです。

その時の人の感性が火焔土器の

ような形、造形美を生んだの

でしょう。

12000年前から2400年前までの

約1万年を生き抜いた日本人の

祖先、縄文人が残してくれた

火焔土器は、今は弱くなった

自然に祈るという気持ちを

思い出させてくれます。

古代エジプトのピラミッドが

できる1000年も前の話です。

ジュエリーデザインは祈る

ような人の気持ちがベースに

あるのかも知れません。

写真は、展覧会のパンフレットの

火焔土器(新潟県で発掘)です。

日本の古代を見てみようと火焔土器

を岡山県立博物館で開催されている

「Object of soil and fire」

「土と火のオブジェ」

を見てきて感じました。

この時代は、まだ農耕、稲作が

伝わる前で、狩猟、採取をして

いた頃なので、縄文人の生活は、

耕して、種をまいて、育てて、

収穫して。。という計画性が

なく、自然の恵みを拾って食べ、

獲物を探した時代です。

自分たちの命は自然に

大きく影響されていることを

自覚していたのでしょう。

明日は、食べ物が無くなるかも

知れないという不安と今日は

食べられたという安堵感の中で

生活をしていたはずです。

田んぼ(保険のようなもの)が

無いわけですから。。。

だから「祈った」と思うのです。

その時の人の感性が火焔土器の

ような形、造形美を生んだの

でしょう。

12000年前から2400年前までの

約1万年を生き抜いた日本人の

祖先、縄文人が残してくれた

火焔土器は、今は弱くなった

自然に祈るという気持ちを

思い出させてくれます。

古代エジプトのピラミッドが

できる1000年も前の話です。

ジュエリーデザインは祈る

ような人の気持ちがベースに

あるのかも知れません。

写真は、展覧会のパンフレットの

火焔土器(新潟県で発掘)です。

2009年10月24日

縄文のヴィーナス

日本のジュエリーの歴史を調べ始めた

のですが、今日は岡山県立博物館で

縄文時代の土器、土偶を見てきました。

その中で、縄文のヴィーナスと呼ばれる

長野県棚畑遺跡から発掘された土偶の

実物を見てこの時代にはすでに立派な

ジュエリーがあった様です。

頭の部分のちょうど耳の上あたりに

渦巻状の装飾が施されていましたが、

髪の毛を結って何かで飾ったように

思います。

時代は縄文中期、5500年前の女性の

土偶がそのころの美意識を感じさせ

てくれます。この頃にはすでに動物

の牙や爪を使ったジュエリーは存在

していましたが、着けている姿を見

たのは初めてです。

この後の土偶は、宇宙人のような姿

をしたものが登場しますが、全身

宝飾品だらけに見えます。

勾玉のネックレスができる直前です。

写真は、ヴィーナスが発掘されたとき

のモノで、今回の展示会の資料より

引用しました。

のですが、今日は岡山県立博物館で

縄文時代の土器、土偶を見てきました。

その中で、縄文のヴィーナスと呼ばれる

長野県棚畑遺跡から発掘された土偶の

実物を見てこの時代にはすでに立派な

ジュエリーがあった様です。

頭の部分のちょうど耳の上あたりに

渦巻状の装飾が施されていましたが、

髪の毛を結って何かで飾ったように

思います。

時代は縄文中期、5500年前の女性の

土偶がそのころの美意識を感じさせ

てくれます。この頃にはすでに動物

の牙や爪を使ったジュエリーは存在

していましたが、着けている姿を見

たのは初めてです。

この後の土偶は、宇宙人のような姿

をしたものが登場しますが、全身

宝飾品だらけに見えます。

勾玉のネックレスができる直前です。

写真は、ヴィーナスが発掘されたとき

のモノで、今回の展示会の資料より

引用しました。

2009年10月24日

ルビーが発するメッセージ

2009年10月23日

日本人は一体いつからジュエリーを着けているのか?

日本では、宝飾装身具といえば西洋から

やって来たジュエリーを思い浮かべる

のですが、日本古来の装飾された装身具

の定番は、「勾玉」が一般的でよく知ら

れていて、弥生時代には、田んぼと交換

したなど、資産価値があったと考えられ

ています。

ただ文化には、なんでも起源があって、

その勾玉の起源は何だったのか?

美術出版社「日本装身具史」に

参考になる一説がありました。

(引用ここから)

約17000年前の頭部飾りと考えるられる

中央に孔のある石製円盤型の石が出土

(三重県出張遺跡)

時代は下るが中国青銅器時代の内蒙古

赤峰夏店(せきほうかてん)でも同様

の同様なものが発見されている。

約14000年前から氷河期が終わり日本

列島が形成されていったが、それ以前

に大陸から人々が移り住んできた一つ

の証ともなろう。。。(引用ここまで)

というわけで、日本最古のジュエリー

は約17000年前に海を渡って来た頭飾り

なのかも知れませんし、勾玉のもとに

なったといわれる大型動物の牙だった

のかも知れませんが、古い話なので

色々な説があります。

写真は、ミャンマー最北部カチン州で

お守りとして首から下げる「熊の牙」

です。これを着けていると守られる

そうです。

やって来たジュエリーを思い浮かべる

のですが、日本古来の装飾された装身具

の定番は、「勾玉」が一般的でよく知ら

れていて、弥生時代には、田んぼと交換

したなど、資産価値があったと考えられ

ています。

ただ文化には、なんでも起源があって、

その勾玉の起源は何だったのか?

美術出版社「日本装身具史」に

参考になる一説がありました。

(引用ここから)

約17000年前の頭部飾りと考えるられる

中央に孔のある石製円盤型の石が出土

(三重県出張遺跡)

時代は下るが中国青銅器時代の内蒙古

赤峰夏店(せきほうかてん)でも同様

の同様なものが発見されている。

約14000年前から氷河期が終わり日本

列島が形成されていったが、それ以前

に大陸から人々が移り住んできた一つ

の証ともなろう。。。(引用ここまで)

というわけで、日本最古のジュエリー

は約17000年前に海を渡って来た頭飾り

なのかも知れませんし、勾玉のもとに

なったといわれる大型動物の牙だった

のかも知れませんが、古い話なので

色々な説があります。

写真は、ミャンマー最北部カチン州で

お守りとして首から下げる「熊の牙」

です。これを着けていると守られる

そうです。

2009年10月22日

恋のから騒ぎ。。シュレックとシュレック母がご来店

今日は縁があって、「明石家さんま」

の「恋のから騒ぎ」にレギュラー出演

していた「シュレック」さんがお母上

と一緒にご来店いただきました。

「ヤンキーのキャラクターだったので

結構恥ずかしかったりします。。」

なんて言われていましたが、とても

かわいらしいキャラクターでした。

ルビー姫、北野といいコンビでした。

とてもお母さんに見えないお母さん

もいらして、ルビーのお話で盛り上

がりました。

ルビー姫のガイドで「時代祭」を

楽しんでいただきました。

2009年10月22日

ルビー色(赤)は日本最古の色名

昨日は、三条本店のアフリカンジュエラー

ビラヒム君がお世話になっている方に

お助けいただいて「ルビーランチ」

を開催しました。

ランチを頂いた後にルビーのお話をさせて

いただき楽しい時間を過ごしました。

そこで、リクエストを頂戴しました。

「宝飾文化といえばヨーロッパの話ばかり

なので、日本のジュエリーの歴史の話は

ないの?」

。。。おっしゃる通り、日本は平安時代

から江戸時代の後期までヨーロッパと

比較してジュエリーを使わなかったよう

です。しかし、本当に無かったのか?

という事で、次回の宿題になりました。

それでは、まずルビー色(赤)から。。

「明」(アケ、アカ)が語源とされる

日本の「赤色」も人類共通の普遍的な

意味があるようで、縄文時代の土偶や

埴輪(はにわ)には赤く塗られた人物

像が多く祭祀的な意味合いが強かった

。。とどこかで読んだ様に記憶して

います。

この様な、呪術的、魔除けの意味合い

が強いのは世界共通ですが、

視覚デザイン研究所の「和の色辞典」

によれば、赤は日本最古の色名との事

「歌舞伎の赤い隈取りは、正義、

情熱の持ち主を表す」(*和の色辞典

より引用)と記されています。

。というわけで、ルビーもしくは

ルビー色(赤)をテーマに日本の

宝飾文化を調べてみようと思います。

ビラヒム君がお世話になっている方に

お助けいただいて「ルビーランチ」

を開催しました。

ランチを頂いた後にルビーのお話をさせて

いただき楽しい時間を過ごしました。

そこで、リクエストを頂戴しました。

「宝飾文化といえばヨーロッパの話ばかり

なので、日本のジュエリーの歴史の話は

ないの?」

。。。おっしゃる通り、日本は平安時代

から江戸時代の後期までヨーロッパと

比較してジュエリーを使わなかったよう

です。しかし、本当に無かったのか?

という事で、次回の宿題になりました。

それでは、まずルビー色(赤)から。。

「明」(アケ、アカ)が語源とされる

日本の「赤色」も人類共通の普遍的な

意味があるようで、縄文時代の土偶や

埴輪(はにわ)には赤く塗られた人物

像が多く祭祀的な意味合いが強かった

。。とどこかで読んだ様に記憶して

います。

この様な、呪術的、魔除けの意味合い

が強いのは世界共通ですが、

視覚デザイン研究所の「和の色辞典」

によれば、赤は日本最古の色名との事

「歌舞伎の赤い隈取りは、正義、

情熱の持ち主を表す」(*和の色辞典

より引用)と記されています。

。というわけで、ルビーもしくは

ルビー色(赤)をテーマに日本の

宝飾文化を調べてみようと思います。

2009年10月21日

空飛ぶ燃えるハート?

写真は、ご存じ「橋本コレクション」

よりルネッサンス期の結婚指輪として

使われていた「ギメルリング」です。

2本のリングが絡み合って1本のリング

になるこのギメルリングは、指から

はずして広げると、写真の通りメッセー

ジが現れます。

“IN LIEB UND LEID GOT BEW AR UNS BEID”

(ふたりの愛と悲みから神のご加護を)

と記されているのですが、それよりも

驚くのがエナメルで彩られた内側の模様

です。

燃えるハートに羽が生えていたり、勿忘草

の下で手を結ぶモチーフであったり、

今の女性にお聞きしても、あまりにも

メッセージが強烈過ぎて少し気味が悪い。。

などのご意見も頂くことが多いのですが、

これには、リングがつくられた時代背景

を見ていくと納得します。

この時代は、悪いことをしても教会で

免罪符を買えば紙に許されるとされ、

クリスチャンが堕落していた時代だそう

です。そこに現れたのはマルチンルター

ローマに90回以上の抗議(プロテスト)

をして後にプロテスタントと呼ばれて

行きました。マルチンルターは、

元修道院にいた女性にギメルリングを

贈って結婚し、宗教革命家と呼ばれま

した。

結婚を神聖なものに戻すために、男性

には自分の持てる限り高額で立派な

リングを贈ることにより軽はずみな

結婚を認めないという風潮が広まり

ました。

ですから、お嫁さん候補にプロポーズ

する時だけのリングではなく、前もっ

てお嫁さんの好みのデザインなどを

ひっそりと調べてつくったそうです。

それを聞くと、このデザインも

かわいく見えてきます。

その当時の男性は、結婚するため

に頑張っていたのですね。

よりルネッサンス期の結婚指輪として

使われていた「ギメルリング」です。

2本のリングが絡み合って1本のリング

になるこのギメルリングは、指から

はずして広げると、写真の通りメッセー

ジが現れます。

“IN LIEB UND LEID GOT BEW AR UNS BEID”

(ふたりの愛と悲みから神のご加護を)

と記されているのですが、それよりも

驚くのがエナメルで彩られた内側の模様

です。

燃えるハートに羽が生えていたり、勿忘草

の下で手を結ぶモチーフであったり、

今の女性にお聞きしても、あまりにも

メッセージが強烈過ぎて少し気味が悪い。。

などのご意見も頂くことが多いのですが、

これには、リングがつくられた時代背景

を見ていくと納得します。

この時代は、悪いことをしても教会で

免罪符を買えば紙に許されるとされ、

クリスチャンが堕落していた時代だそう

です。そこに現れたのはマルチンルター

ローマに90回以上の抗議(プロテスト)

をして後にプロテスタントと呼ばれて

行きました。マルチンルターは、

元修道院にいた女性にギメルリングを

贈って結婚し、宗教革命家と呼ばれま

した。

結婚を神聖なものに戻すために、男性

には自分の持てる限り高額で立派な

リングを贈ることにより軽はずみな

結婚を認めないという風潮が広まり

ました。

ですから、お嫁さん候補にプロポーズ

する時だけのリングではなく、前もっ

てお嫁さんの好みのデザインなどを

ひっそりと調べてつくったそうです。

それを聞くと、このデザインも

かわいく見えてきます。

その当時の男性は、結婚するため

に頑張っていたのですね。